謀新聞の「窓」欄の投稿「席譲られた女性が説教」が反響を呼んでいる。あれから丁度一ヶ月。今も共感投稿が相次いでいる。

バスや電車で席を譲るとき、

黙ってすーっと席をたつ人もいれば、『どうぞ』と声をかける人もいます。『替わりましょうか』とも言いますよね。

++++++++++++

(大学生(20才)の投稿文)

混み合ったバスの車内で、女学生が席を譲った。「近頃の若者は自己中心的」と非難されることが多いが、バスの座席を譲ることぐらいはするのである。「今どきの若い者は、なかなかやる」と、ひとごとながら同じ若い世代として共感し、心の中で拍手を送った。

ところが、である。席を譲られた初老の女性は、バスを降りるときに、席を譲った女性に声をかけた。周りの人にも聞かせるように大きな声で「あなたね、『替わりましょうか』じゃなくて、『どうぞ、お座り下さい』でしょう。ちゃんとした日本語を使いなさい。でないと、美しい日本語が消えていきますからね」と。

あぜんとした。女性に怒られた女学生は、すっかり萎縮してしまっている。この場面では、女学生のやさしさをそっと受け取るだけで十分ではないか。

座席を譲ってもらった事実はすっかり忘れたかのようで、感謝の言葉もなく、今の若者は正しい言葉遣いができなくて駄目だという話にもっていき、いきなりしかりつけるなど、もってのほかだろう。あまりにも横柄ではないか。まったく、近ごろの大人ときたらー。

++++++++++++

68才のある主婦は、『同年代の大人として恥ずかしい』と。

『そういう大人全員に恥を知れと言いたい』と手厳しい高校生も。

正しい日本語うんぬんよりも、

まず、譲られる側が感謝の気持ちを持たなければ、譲り合いの精神はどんどん廃れてゆくのでは、、、と心配になります。

何気なく発した言葉が、自分の知らないところで人に嫌な思いをさせたり、傷つけたり、迷惑かけたりしているかもしれません・・・自分が気づいていないだけで。・・・気を付けなければ。

|

|

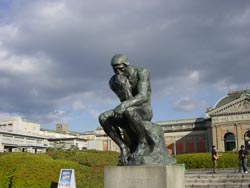

| 東山七条・京都国立博物館の前庭で考える人 |

|